Notre projet a pour point de départ le travail journalistique de Mathilde Doiezie. Journaliste indépendante, elle est restée plusieurs semaines dans une résidence journalistique à l’Université de Lorraine à Metz où elle a pu notamment collaborer avec les étudiants de master en journalisme. A l’issue de son séjour, son objectif était de réaliser un article sur les carrières en Lorraine. A partir de ce travail, nous avons développé toute une réflexion autour de l’écologie conduisant notre groupe à se concentrer sur le recyclage des bouchons.

Certains étudiants ont été amenés à travailler sur les métiers invisibles de la transition écologique. Tandis que d’autres, ont réfléchi autour des médias alternatifs.

Apparu au début du XXe siècle, le plastique a connu une expansion fulgurante après la Seconde Guerre mondiale. Léger, résistant et peu coûteux, il s’est imposé dans tous les secteurs : emballages, textile, construction, automobile… En quelques décennies, il a bouleversé nos modes de consommation et transformé durablement notre environnement.

.jpg)

© pixabay

De la découverte à la production de masse

Si les premières matières plastiques apparaissent dès le XIXe siècle, notamment avec la Parkesine en 1862, c’est en 1907 que le chimiste belge Leo Hendrik Baekeland met au point la bakélite, premier plastique entièrement synthétique. Il ouvre alors la voie à une industrie en pleine expansion. De nouvelles résines plastiques sont créées pour répondre aux besoins croissants des secteurs industriels.

Après la Seconde Guerre mondiale, la production de plastique connaît une explosion. Utilisé massivement durant le conflit dans des domaines comme l’armement, l’aviation et les textiles (le nylon, par exemple, remplaçant la soie dans les parachutes), l'industrie réoriente rapidement sa production vers la consommation de masse. L’essor de la pétrochimie et l’industrialisation accélérée des pays occidentaux favorisent cette transition.

Dans les années 1950, le plastique entre dans les foyers. Il emballe les aliments, remplace les bouteilles en verre, s'invite dans les jouets, les meubles et même les vêtements. Selon le site spécialisé PlastiquesZD, c’est dans le secteur de l’emballage que le plastique trouve son principal débouché. Il répond à la demande croissante de produits pratiques, légers, jetables.

Dans les années 1970, l’industrie développe de nouveaux types de plastiques aux propriétés adaptées à une multitude d’usages. Le polyéthylène téréphtalate (PET), inventé dans les années 1940 mais largement exploité à partir des années 1970, devient la référence pour les bouteilles et les emballages alimentaires.

Un succès aux lourds effets secondaires

Mais ce succès industriel a un revers. Selon un rapport de l’Organisation de Coordination et de Développement Économiques publié en 2022, moins de 10 % des plastiques produits dans le monde sont recyclés. Les autres finissent incinérés, enfouis ou dans la nature.

Chaque année, environ 12 millions de tonnes de plastique sont rejetées dans les océans, d’après l’ONU. Ce matériau, qui met plusieurs siècles à se dégrader, forme des plaques flottantes gigantesques, comme le « 7e continent » de déchets dans le Pacifique.

Le problème est devenu systémique. Selon un rapport parlementaire cité par Le Monde en 2024, les microplastiques ont été détectés dans l’eau potable, l'air et le sang humain. Le plastique ne se contente plus d’emballer : il s’infiltre partout.

Vers un retour à la consigne

Face à cette pollution massive, certaines initiatives renaissent, comme le retour de la consigne. Longtemps abandonnée au profit des emballages jetables, la consigne pour réutilisation ou recyclage revient progressivement dans plusieurs pays européens.

En Allemagne ou en Suède, ce système est déjà bien établi : les consommateurs récupèrent quelques centimes en rapportant leurs bouteilles dans des automates prévus à cet effet. En France, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) prévoit la mise en place de dispositifs similaires d’ici 2025, principalement pour les bouteilles en plastique PET.

Point de collecte de bouteilles plastiques et de canettes dans un supermarché à Bremen, Allemagne

D’après le ministère de la Transition écologique, la consigne permettrait d’atteindre 90 % de taux de collecte, contre moins de 60 % actuellement. Mais sa mise en place suscite des tensions : les collectivités locales craignent de perdre une partie des revenus liés au recyclage, les centres de tri redoutent une désorganisation de la filière actuelle, et la grande distribution s’inquiète des coûts logistiques que cela implique.

Estelle Dubot Jardon

Le mot plastique est un caméléon linguistique, il peut prendre la forme que l’on décide de lui donner, il peut rendre visible ce qui ne l’est pas ou assombrir d’un phrasé par un message camouflé d’expressions bien popularisés. « Sourire plastique » , « une beauté plastique » ... Pourquoi le plastique est-il associé à la tyrannie négative de son utilisation ? Pourquoi son utilisation devient alors un raccourci méprisant et très souvent sexiste ?

© Phebe Schmidt

Un sens fondu et refondu

Si l’on s’arrête sur le raccourci fait pour décrire une personne dite « plastique » , votre première image est certainement une personne véhiculant l’image de « superficialité » , voire même de « vide » . Être catégorisé de vide n’est jamais bien plaisant pour celui ou celle qui le reçoit. En bref, être plastique c’est négatif.

Pourtant sens noble à l’origine ; du grec plastikos « qui peut-être modelé, façonné » ; il est destitué de son trône avec l’essor industriel de sa matière au début du 20ème siècle. Il est omniprésent dans notre quotidien (bouteilles, vêtements, emballages etc) et est, par sa nature, assimilé à la pollution et à l'artificialité.

Le plastique à le pouvoir de donner une forme, il est facilement malléable, modelable. Notre langue l'a bien compris. En Français, il est un mot particulièrement polyvalent, il est également associé à l’apparence et … souvent chargé de connotations négatives.

« Femme plastique » : l’expression d’une injure sexiste

Les expressions quant à elles, ne sont pas vides de sens. « Beauté plastique » ; « c’est une « barbie en plastique » , insinuant une absence de profondeur et d'intelligence.

Jean-Pierre Darré, docteur en ethnologie définie les expressions par un « point de vue socialement situé, celui d’une pratique, c’est à dire d’une communauté pratique [...] changer « d’expression » n’est plus seulement « changer la façon de dire » . C’est aussi changer ce qu’on a à dire, c’est mieux dire ses buts, mieux dire sa pratique. »

D'après une étude publiée en 2018 sur les injures sexistes, les insultes peuvent être divisées en différentes catégories selon leur contexte et leur forme : injures sexistes professionnelles, (47% des formes verbales) et terminologie sexualisante dans l'espace public (28% des formes verbales).

Dans l'espace public, les injures sexistes prennent souvent une tournure plus sexualisée comme nous l’explique le rapport de l’ONDRP (l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales). L’insulte « femme plastique » entre dans cette catégorie, où une femme est réduite à l’image d’un objet superficiel et figé. Ce type de langage est répandu, notamment lorsqu’il s’agit de juger les femmes sur leur apparence physique, souvent en minimisant leur valeur au profit de leur image. Cette injure trouve ses racines dans les stéréotypes sexistes.

Les mots ont un sens, on ne s'étonne plus de leur importance dans notre langage. On aimerait enfermer certains mots dans une bouteille, les jeter à la mer, les faire disparaître. Pas de chance, d’autres les recycleront, puis une fois transformés, vous les réutiliserez probablement. Le plastique donne tout de même la capacité de se modeler, de se transformer. Pourrions-nous recycler son utilisation linguistique et mettre à la benne toutes ces expressions créées pour dénigrer et hiérarchiser les formes d’expression et disqualifier les corps ? Soyons plastiques ? Osons la transformation et affirmons le droit de se remodeler.

Clara Duchosal

Depuis juillet 2024, les bouchons en plastique sont attachés à leur bouteille. Cela découle d’une initiative européenne visant à réduire la pollution générée par le plastique à usage unique.

.png)

Un processus législatif serein

En 2019 la Commission Européenne émet une directive sur l’utilisation de plastique à usage unique. Ce document a pour vocation à être débattu au Parlement pour qu’en ressorte un texte de loi à appliquer dans les États membres. La société civile a eu sa voix au chapitre ; en témoigne Maria Nikolopoulou, membre du Comité Économique et Social Européen. Elle représente les intérêts des industriels et des travailleurs auprès des institutions européennes. En tant que rapporteur de l’avis du Comité sur la directive de la Commission, Nikolopoulou témoigne du consensus entre toutes les parties prenantes sur le postulat de départ : « Nous avons un énorme problème avec la pollution plastique en Europe ».

Les commissaires ont focalisé leurs travaux sur les dix déchets plastiques les plus communément retrouvés sur les plages européennes. Selon les objets et les éventuelles alternatives non-plastiques présentes sur le marché, ceux-ci ont fait l’objet d’interdiction ou de transformations. Depuis 2021, les consommateurs européens n’ont plus accès à des couverts ou des pailles en plastique, par exemple. Dans le cas des bouchons, Bruxelles s’est accordé sur un changement de design pour qu’ils demeurent accrochés à leur bouteille.

Une solution limitée mais avec un réel impact

Pour Nikolopoulou, le texte aurait pu aller plus loin, notamment en incluant plus d’objets. Elle souligne néanmoins une évolution dans l’attitude des industriels face à ces mesures. Après une réticence à l’idée d’investir dans un nouveau design, ils ont accepté cette solution à laquelle ils préféraient le recyclage ou la consigne plastique. Ces alternatives transposent effectivement les coûts sur les collectivités ou les individus, tandis que la transformation de l’objet même implique un effort de la part des producteurs.

Derrière ce relooking se cache le double enjeu du tri et du recyclage. Séparés de leurs bouteilles, les bouchons se perdent facilement au moment du tri, ce qui a donné le jour à une myriade d’initiatives visant à les récolter séparément. Leur présence sur la bouteille assure la possibilité de recycler systématiquement ce plastique.

La transformation des bouteilles plastique fait écho à celle, 50 ans plus tôt, des canettes en aluminium. L’anneau qui permettait de les ouvrir se séparait de la canette, créant des tonnes de déchets ainsi qu’un risque d’ingestion. La création en 1975 d’un nouveau design permettant de conserver le système d’ouverture attaché à la canette a éliminé un déchet courant sans réellement transformer les habitudes des consommateurs à l’instar, peut être, des bouchons solidaires.

Emeline Julia

D'abord une décharge à ciel ouvert, la colline aux oiseaux est aujourd'hui un agréable jardin dans lequel se baladent chaque année pas moins de 450 000 visiteurs.

2024 a aussi accueilli une roseraie

©Ville de Caen

Derrière ses airs de jardin agréable et fleuri dans lequel on aime se prélasser, la Colline aux Oiseaux de Caen cache bien son jeu. Le parc ouvre ses portes en 1994, et la ville organise pour l'occasion une Floralie, une exposition rassemblant de multiples variétés de fleurs. Le parc s'étend sur 17 hectares et s'articule autour d'un massif, la fameuse colline. Mais cette butte n'est en rien issue d'un phénomène naturel. La zone est choisie, au cours du XXᵉ siècle, pour devenir la décharge à ciel ouvert de la ville de Caen.

La zone normalement plate devient au fur et à mesure un monticule de déchets. Les années passent et la décharge grossit, comme la ville d'ailleurs qui ne tarde pas à rattraper la zone. À sa création, la décharge était placée bien à l'écart de la ville. Mais l'urbanisation va passer par là et amener la ville à construire des logements toujours plus proches du monticule. En 1970, les maisons et immeubles entourent presque le lieu. Les voisins se plaignent d'odeurs, de nuisibles et de maladies qui commencent à se répandre dans les quartiers alentours. La situation est critique pour les Caennais.

Un projet d'envergure

La mairie cherche des solutions pour régler le problème de la décharge. Évidemment, sa fonction actuelle ne correspond plus à la ville normande en pleine croissance. Mais alors, que faire de ce lieu ? C'est Franck Duncombe, maire adjoint à l'environnement de Jean-Marie Girault, qui va trouver une réponse à cette question en 1976. Il faut en faire un parc. Pour lui, « il faut que chaque Caennais ait un parc à moins de 500 mètres de chez lui ». Il compte bien tenir sa promesse aux habitants et décide de transformer la décharge en parc floral. À partir de ce moment, dès 1980, ce sont des milliers de tonnes de terres qui sont charriées sur la colline pour enfouir les déchets.

À l'époque, c'est un grand projet qui coûte 1 500 000 francs à la mairie pendant les 5 premières années de travaux. On amène même une usine de broyage sur place pour réduire les déchets à enfouir. C'est après 14 ans de travaux que le parc ouvre en 1994. Aujourd'hui, le parc est l'un des plus iconiques de la ville de Caen et accueille plusieurs événements tout au long de l'année.

Bien de loin, mais quand on creuse un peu…

Bien que dans une démarche écologique, le projet n'est pas exempt de défaut. À l'époque, l'envie était déjà là d’amener la nature et la verdure dans les villes. Mais pas sûr qu'un tel projet puisse être mené aujourd'hui. L'enfouissement des déchets directement sur place représente une problématique majeure que relève Grégory Aymond, chef des espaces verts de Caen la Mer : « On sait qu'il ne faut pas creuser trop profond, on pourrait vite retrouver les déchets. »

Erwan Dodard

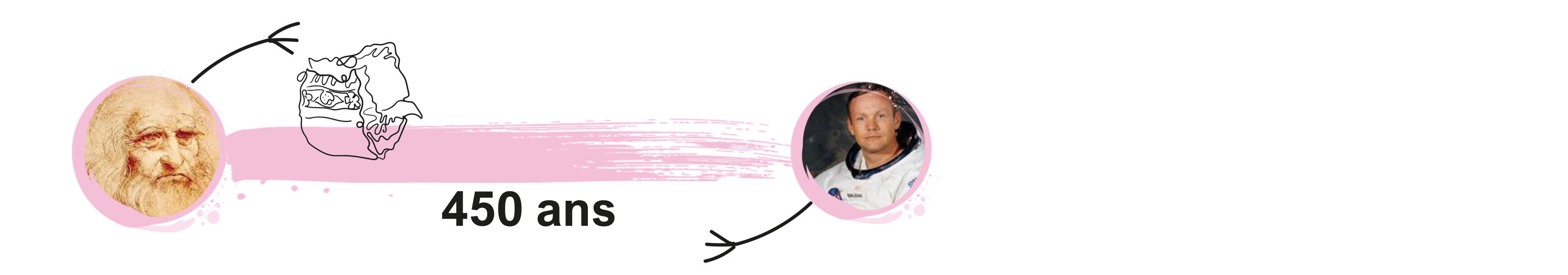

Si Cléopâtre avait utilisé un parfum et ne l'avait pas recyclé, Beyoncé pourrait aujourd'hui l'utiliser.

Si Christophe Colomb avait porté un masque lors de son expédition en Amérique et qu'il l'avait jeté dans la nature, Jean-Jacques Goldman pourrait le ramasser.

Si Léonard de Vinci avait acheté un paquet de couches, Thomas Pesquet aurait pu les utiliser pour ses enfants.

Si lors de la rédaction de Roméo et Juliette, Shakespeare avait bu dans une canette de Redbull, Marilyn Monroe aurait pu l'apercevoir.

Si Beethoven avait allumé une bougie avec un briquet en plastique, Albert Einstein aurait pu utiliser ce même briquet pour allumer un feu de cheminée.

Un gobelet utilisé par Michael Jackson lors d'un de ses concerts, serait toujours là aujourd'hui.

Si au début de son mandat, Joe Biden avait collé un chewing-gum sous le bureau de la Maison Blanche, il y serait encore.

Garde champêtre, caméras de surveillance, le maire de Thionville déclare la chasse aux dépôts sauvages ouverte et dévoile son nouveau plan de lutte contre les incivilités.

Les déchets sont omniprésents dans notre quotidien. En 2021, le service public de gestion des déchets français a collecté 611 kg de déchets par habitants.

Les ordures peuvent se retrouver dans le bac jaune et finir recyclées. Elles peuvent également être jetées dans la nature et finir par contaminer, l’environnement, le sol... Dans les zones urbaines, les déchets abandonnés se retrouvent dans les égouts, engendrent de la pollution visuelle et dégagent une odeur forte. En Moselle, dans la commune de Thionville, le maire Pierre Cuny entend bien lutter contre ce qu’il qualifie lui-même de « fléau ».

Mise en place d’une brigade environnement

Malgré les nombreux points de collecte de déchets mis en place par la ville, il y a de nombreux dépôts sauvages. « Ce n’est pas normal que le lundi matin quand je passe devant la mairie, il y a des sacs en dehors des containers ». Une situation qui d’après lui, arrive tous les jours.

44,28% des dépôts sauvages thionvillois étaient situés en 2024 près d’un point d’apport volontaire.

Pour lutter contre cette incivilité, l’équipe de la mairie souhaite dans un premier temps recruter un garde champêtre. Si le nom fait sourire, il s’agit toutefois d’un métier très sérieux. « Ce sera comme un policier municipal, mais avec une qualification particulière. Elle lui permettra d’aborder des montants de procès-verbaux allant de 135 € à 15 000 €, voire 75 000 € à partir du moment où une procédure judiciaire est lancée ». Cet intervenant des forces de l’ordre pourra être amené à patrouiller en ville mais également dans les zones rurales aux alentours, où beaucoup de déchets sont abandonnés. Il sera également le superviseur d’une brigade pour l’environnement.

« Chaque année, environ 100 tonnes de déchets sont récupérées en dehors des zones de ramassage » Pierre Cuny.

Caméras de surveillance et système de reconnaissance

Afin de lutter contre ces dépôts sauvages, en plus de la brigade environnement, la ville souhaite renforcer le système de vidéo surveillance. « Les gens agissent comme ça car ils pensent que rien ne peut leur arriver ». Une caméra a été placée devant un point de dépôts sauvage. En à peine quelques jours, un des coupables a été retrouvé. Aujourd’hui seulement deux semaines après son installation, la zone est de nouveau salubre. Toujours d’après le maire de Thionville, « C’est une minorité de personne qui agit de la sorte mais elle dérange la majorité ». Des manières de se comporter qui ne vont pas dans le sens du vivre ensemble.

« La propreté au sein de notre ville, c’est une lutte de chaque jour », Patricia Renaux, adjointe au maire et vice-présidente en charge des questions liées à l’environnement.

D’ici deux ans, une trentaine de caméras de surveillance devraient être installées. Elles viendront s’ajouter aux 180 déjà existantes.

Si vous habitez Thionville où que vous y faites un saut, faites attention à bien respecter la gestion des déchets car « Bin brother is watching you ».

Noélie Lemaire

L’Association des Bouchons de l'Espoir en Lorraine s’applique à récolter des bouchons sur le territoire nancéien depuis plusieurs années. L’objectif : recycler les bouchons en plastique et financer du matériel handisport avec l’argent récolté.

© ABEL

En Lorraine de nombreuses associations récoltent des bouchons afin de les revendre à des entreprises qui les recyclent. C’est le cas pour l’Association des Bouchons de l'Espoir en Lorraine (ABEL). Domiciliée près de Nancy, elle collecte des bouchons depuis 2002 afin de financer du matériel handisport. Le processus se déroule ainsi, les donateurs se rendent en déchetterie et déposent des sacs en plastique remplis de bouchons dans des bennes.

« On appelle ça nos bennes tampons. On y stocke à peu près douze tonnes de bouchons. On a quatre bennes et quand elles sont complètes, ça nous fait douze tonnes de bouchons à expédier », explique Guy Champenois, président de l'association ABEL depuis 2 ans.

Des donateurs multiples

Les bennes sont envoyées aux entreprises environ une à deux fois par an, selon les contenances. A chaque envoi, c’est une quinzaine de bénévoles qui sont mobilisés.

Certaines sociétés, comme Paprec, prennent le transport en charge. Les donateurs ne sont pas toujours des particuliers, on compte parmi eux les Scouts de France, des écoles, des crèches et même des fast-foods. « J'ai aussi des grandes surfaces comme Décathlon. Tous les deux mois, ils me téléphonent en disant : J'ai trois cartons de bouchons. Ça fait à peu près quarante kilos de bouchons ».

Excepté l’enjeu environnemental, l’association œuvre auprès des clubs handisports. C’est avec les subventions et l’argent gagné par la récolte de bouchons qu’ils peuvent aider les clubs handisports à financer du matériel.

© ABEL

Une évolution stable

Après 23 ans de service, le nombre de donateurs reste assez stable. La politique de bouchons solidaires rattachés à la bouteille, obligatoire depuis 2024, n’a freiné en rien la collecte. « On n'a pas de baisse. Là, on a fait une assemblée générale, donc notre trésorier nous a montré une courbe. Ça ne fléchit pas », précise Guy Champenois.

L’association organise notamment tous les ans une manifestation dans le but de sensibiliser son engagement auprès des citoyens. Pour l’instant, ABEL n’est présent qu’à Nancy mais il se pourrait que l’association étende son territoire d’intervention dans le futur.

Gnemmi Madison

Anissaa a créé sa marque de bijoux faits à partir de bouchons recyclés en 2023. Reflet de nos consommations, la créatrice croule sous la matière.

« J'avais envie de trouver une manière de fabriquer des bijoux colorés en matières recyclées », raconte Anissa. Cette quarantenaire, entrepreneuse depuis 2016, a créé sa propre marque de bijoux en plastique recyclé : « Remelted ». Elle fabrique ses accessoires depuis son appartement à Saint-Louis, en Alsace.

« Mes parents collectent les bouchons pour les donner à des associations qui financent des actions en faveur des handicapés. Leur sac de collecte a été ma première source d’inspiration. » Elle explique : « J’ai commencé mes premières expérimentations au printemps 2023. » Sa démarche s’est précisée, enrichie par l’observation des matières : « Il y a les thermoplastiques et les thermodurcissants, c’est-à-dire que certains plastiques fondent et d’autres durcissent face à la chaleur. »

Son atelier, pourtant spacieux, commence à déborder de plastique : il n’y a plus un coffre vide. « Il y a énormément de matières premières dans la nature, il suffit de se baisser. »Seulement, « Je reçois tellement de bouchons de particuliers que je suis obligée de limiter désormais, car je commence à être envahie de matière », commente Anissa.

La créatrice choisit avec soin ses plastiques et s’intéresse à des produits parfois plus haut de gamme, comme les produits de beauté : « Je me limite maintenant à prendre des couleurs qu’on ne trouverait pas facilement. »

Anissa découpe au sécateur un bouchon bleu. Elle le présente : « C’est un bouchon nacré qui vient d’une bouteille d’adoucissant. Lorsque je vais le faire fondre, le côté nacré va perdurer et créer de la nuance et de la profondeur dans les couleurs. »Cette sélection minutieuse lui permet d’aller plus loin dans sa vision : « Ma démarche, c’est de sublimer un déchet. Ce que je souhaite, c’est qu’on ne reconnaisse pas que mes bijoux soient issus de déchets. »Sur le site de Remelted, une paire de boucles d’oreilles est vendue environ 40 euros, un accessoire raffiné produit à partir de déchets de plus en plus haut de gamme.

Anissa Fuhrer évoque aussi le mouvement Precious Plastic. Elle le définit ainsi : « C’est une communauté internationale qui rassemble celles et ceux qui fabriquent de manière artisanale des objets à partir de récupération de plastique. Cela peut être des meubles, du carrelage...» Contrairement à sa propre pratique manuelle — « Je n’ai pas de broyeur, je fais tout à la main. Mon outil préféré me donne parfois des tendinites » — certains membres de Precious Plastic disposent de machines capables de broyer et mouler de grandes quantités de plastique.

Lucile Vitrac